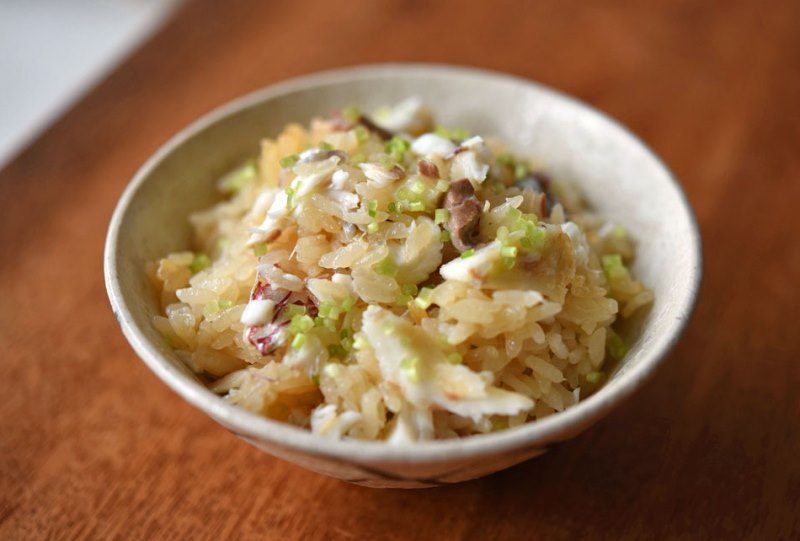

鯛めし(たいめし)のレシピ/作り方

調理時間:60分超過

鯛めしの材料 (2合分)

- 米 … 2合

- 鯛の切り身 … 2切

- だし汁 … 約300ml

- 薬味 … 三つ葉の軸3〜4本を刻むか、薬味ねぎを刻んだもの少々

- 薄口醤油(※) … 大さじ2と1/2

- みりん … 大さじ2

- 酒 … 大さじ2

※濃口醤油だと色が濃く仕上がるので、家にあれば薄口醤油がおすすめです。濃口の場合の作り方は下の補足にまとめています。

スポンサーリンク

鯛めしの作り方

鯛の切り身の下処理

このページでは、切り身を漬けだれにつけて、下味をつけてから炊飯器で炊くというシンプルな鯛めしレシピを紹介しています。

はじめに、鯛の切り身をバットやボウルに入れて、Aの調味料(醤油大さじ2と1/2、みりんと酒各大さじ2ずつ)を合わせてから軽く混ぜます。

※醤油はあれば薄口醤油がおすすめ。濃口醤油での作り方は、下の補足にまとめています。

その漬けだれに【30分ほど】漬け込みます。時間がきたら(炊く時間とズレるようなら)切り身を先に取り出しておきます。

※下漬けに使ったAは後から鯛めしの味付けに使うので、捨てずに取っておきます!

また、米は研いで浸水させておきます。※浸水時間は30分〜1時間ほど。浸水させることで、米に火が通りやすくなり、ふっくら美味しい鯛めしになります!

※浸水なしで研いだ米をざる上げして、そこに調味料とだしを加えて炊くこともできます。炊飯器の性能やコースなどによって変わってくるので、間違いなくふっくら炊けるよう、このレシピでは事前に浸水する工程をとっています。

鯛めしの炊き方/レシピ

米が浸水できたら、一度ざるに上げてしっかり水気を切って、炊飯器の内釜に移します。そこにAの余った漬けだれ全量を加えます。つづけて、だし汁を2合の目盛まで注ぎ入れます。

※だし汁は2合に対して300mlが目安ですが、目盛を優先させ、余ったら他の料理に活用してください。

さっと全体を混ぜ合わせてから、鯛の切り身を上にのせ、炊飯器をセットしてスイッチを押します(浸水しているので、普通コースで炊いてOKです!)

鯛めしを炊いている間に、三つ葉の軸だけをみじん切りにします。切ったものはさっと水にさらし、しっかり水気を切っておきましょう。

鯛めしの骨取りと仕上げ

炊き上がったら鯛の切り身を混ぜ込む前に、身だけをバットや皿に取り出して必ず骨を除きます。*鯛の骨は小さくても太いので大事な作業です!

※骨を確認する作業の流れは…はじめはあまり身を崩さずに、中骨やお腹部分の長い骨などがあれば除きます。続いて、鯛の身のちょうど真ん中あたりに血合い骨という小さい骨があるので、それも除きます。最後に取り残しがないか手で全体の身をほぐしつつさわりながら確認します。

骨が除けたら、身だけをごはんに戻して混ぜ合わせ、用意した三つ葉をちらして出来上がりです。

【補足】

- 濃口醤油を使う場合は、薄口大さじ2と1/2を「濃口醤油大さじ1と1/2と塩小さじ1/2弱」に置き換えて作ると色合いも濃くなりすぎないと思います(その他みりんと酒はそのままでOKです)。

- 鯛の身によっては少し脂の風味が強いこともあります。その時は仕上げにコショウを少しふりかけるとよいです。

- だし汁を入れたほうが味わいが濃く、しっかりとした美味しさが味わえますが、水や昆布だしのみで作っても十分美味しいです。好みで使い分けてみてください。

- 三つ葉の軸が年中手に入る薬味としておすすめですが、その他には木の芽や大葉、みょうがなどもおすすめです。

- 鯛の下処理をつけ込むやり方ではなく、薄く塩をして焼き色がつくまでグリルで焼いて脂を軽く落とし、それからごはんと炊くのも美味しいです(脂の多い養殖鯛などならこちらの作り方もよいと思います)。

- レシピ更新情報:工程中の材料を見やすくする等、一部をリライトしました(2025.5)←鯛の下味をつける調味料をそのまま味付けにも使うレシピに変更しました(2017.2)

お気に入りを登録しました!

メモを保存しました!

「お気に入り」と「メモ」の保存について

白ごはん.comに会員登録いただくと、お気に入りレシピを保存できます。

保存したレシピには「メモ」を追加できますので、

自己流のアレンジ内容も残すことが可能です。

また、保存した内容はログインすることでPCやスマートフォンなどでも

ご確認いただけます。

下ごしらえ

- 鯛を調味料で漬け込み、なじませる(30分)

- 米を研いで浸水させる

- だし汁を用意しておく

調理と仕上げ

- 米に鯛を漬けた調味料をすべて加え、だし汁を目盛りまでそそぐ

- 鯛をのせて炊飯する

- 炊けたら鯛の身を取り出し、骨を除く

- 鯛の身を戻し入れてご飯と混ぜる

- 好みで刻んだ三つ葉の軸をちらす

※詳しくは写真付き本文をご覧ください!

スポンサーリンク

スポンサーリンク